Guide du camionnage électrique

Quelle infrastructure de recharge mettre en place ?

L’ajout de bornes de recharge ne se limite pas à « brancher des camions » : c’est un pilier stratégique à considérer dès le début de la planification. Cette fiche vous guide à travers les concepts de base pour choisir vos bornes de recharge et optimiser votre infrastructure électrique.

Jean-François Brossard

Directeur des technologies et innovations énergétiques

Location Brossard

Martin Casaubon

Vice-président Opérations

Les Emballages Carrousel

Mélanie Camara

Directrice environnement et développement durable

GLS

Pourquoi l’infrastructure de recharge est cruciale dans l’électrification d’un parc de camions

L’infrastructure de recharge représente bien plus qu’un simple équipement technique. Elle constitue un élément stratégique central qui influence directement la réussite de votre transition électrique. Les coûts d’acquisition, d’installation et d’exploitation des bornes peuvent représenter une portion significative de l’investissement total, et les besoins en recharge diffèrent considérablement selon le site, la taille du parc de véhicules et les horaires d’opération.

L’achat et l’installation d’une borne nécessitent de la planification, des permis et parfois des travaux d’aménagement importants. Ce n’est pas une étape instantanée, et comme pour le choix du véhicule, le type de borne dépend de vos usages réels : l’autonomie requise, la fréquence des trajets, les temps d’arrêt disponibles. Une vision d’ensemble permet de bien dimensionner votre infrastructure dès le départ pour faire évoluer votre parc de camions électriques sans tout reprendre à zéro, ni exploser les coûts.

Il est important de dimensionner correctement la capacité des bornes pour éviter le surdimensionnement et limiter les coûts d’opération inutiles. Il est également possible de générer des revenus avec les bornes, par exemple en générant des crédits carbone, ou encore en partageant les bornes avec d’autres utilisateurs ou partenaires. Certaines bornes permettent également de retourner de l’énergie au réseau (V2G), ce qui pourra bientôt représenter une source de revenus additionnels pour leur propriétaire.

Installer une borne implique de coordonner plusieurs acteurs : fabricant, fournisseur d’énergie, maître électricien, opérateur réseau, gestionnaire des opérations de la flotte de véhicules, fournisseur de solutions numériques de recharge intelligente. Être bien accompagné dans cette démarche peut faire toute la différence entre un projet réussi et des complications coûteuses.

Comprendre les notions d’énergie, de consommation et de puissance[1]

Dans un véhicule électrique, l’énergie nécessaire au déplacement est stockée dans une batterie plutôt que dans un réservoir d’essence. Cette différence fondamentale implique de se familiariser avec de nouvelles unités de mesure.

L’énergie stockée dans une batterie se mesure en kilowattheures (kWh), représentant la « réserve » d’énergie disponible, un peu comme les litres d’essence dans un réservoir. La consommation énergétique d’un véhicule électrique s’exprime généralement en kWh/100 km , l’équivalent du L/100 km pour les véhicules thermiques. Quant à la puissance, elle indique la vitesse à laquelle l’énergie est transférée à la batterie et s’exprime en kilowatts (kW). On peut comparer cela au débit d’une pompe à essence : plus le débit est élevé, plus la recharge est rapide.

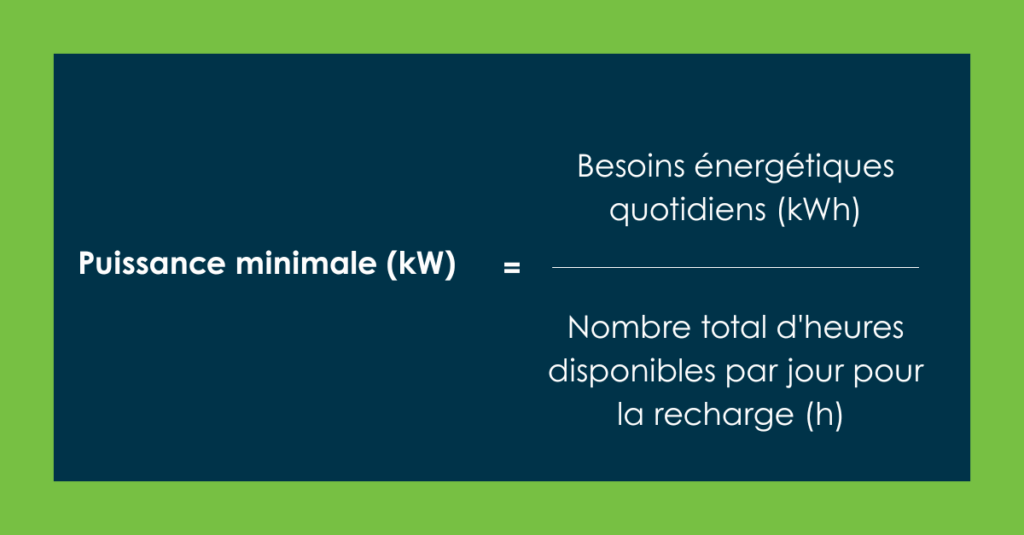

Pour calculer vos besoins, vous pouvez utiliser cette formule pratique :

Le nombre total d’heures disponibles par jour pour la recharge est souvent le temps passé à l’arrêt la nuit, mais peut également intégrer les temps d’arrêt du véhicule, comme la durée entre deux quarts de travail, ou bien la durée entre deux utilisations, dès lors qu’une infrastructure de recharge est disponible à proximité.

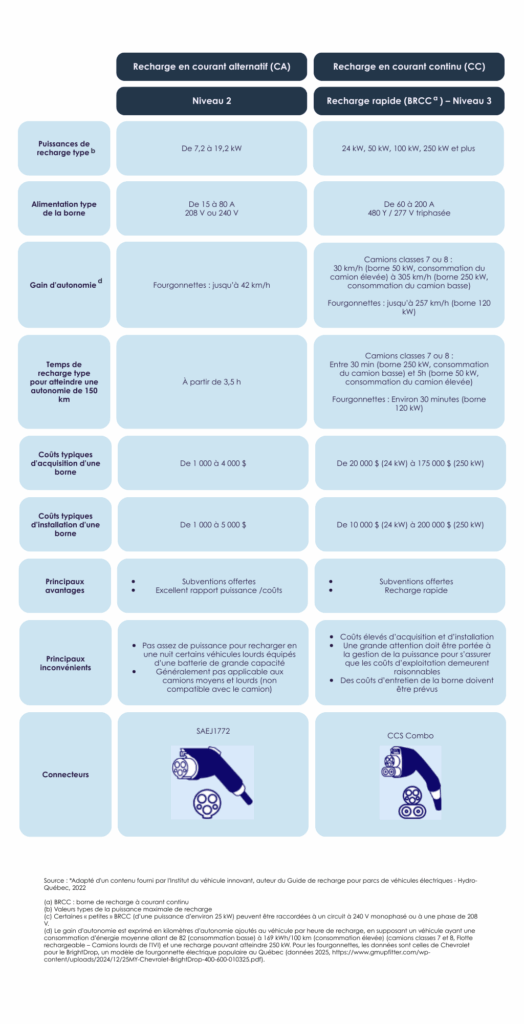

Note : bien que le guide s’adresse aux opérateurs de camions moyens et lourds, et que la recharge de niveau 2 n’est pas toujours compatible avec ce type de véhicules, des informations sur la recharge de niveau 2 ont été ajoutées pour les lecteurs qui possède également des fourgonnettes ou véhicules compatibles dans leur parc de véhicules.

Choisir ses bornes de recharge sur ses propres terrains

Lorsqu’on implante une infrastructure de recharge sur son site, deux grandes catégories de bornes s’offrent généralement : la recharge de niveau 2 (dite « lente ») et la recharge de niveau 3 (dite « rapide » ou BRCC – borne de recharge à courant continu). Le choix dépend fortement des besoins opérationnels des camions, des temps d’arrêt disponibles et des capacités de recharge des véhicules.

Il est crucial de vérifier la compatibilité : les camions électriques ne sont généralement pas compatibles avec les deux types de recharge (niveau 2 ou 3). De manière générale, les camions de classe 7 et 8 n’acceptent que la recharge de niveau 3 alors que les fourgonnettes acceptent souvent les deux types de recharge. Les connecteurs rapides (niveaux 2 et 3) sont soutenus par le programme Recharge+, financé par Ressources naturelles Canada, qui encourage l’implantation de bornes de haute puissance sur les sites d’opérateurs.

Les bornes de niveau 2 fonctionnent sur du courant alternatif 240 V avec une puissance typique entre 7 et 19,2 kW. Elles utilisent des connecteurs standardisés de type J1772, interopérables entre marques de véhicules et bornes, et peuvent être installées au mur ou sur piédestal. Ces bornes nécessitent peu de maintenance, bien qu’il faille surveiller l’usure des câbles, surtout en hiver. Ce type de recharge convient souvent aux flottes de fourgonnettes avec des cycles d’opération réguliers et des temps de stationnement prolongés, permettant une recharge complète durant la nuit. Néanmoins, on ne l’envisagera pas pour les camions, équipés de batterie de plus grande capacité ou à usage intensif.

Les bornes rapides fonctionnent sur du courant continu avec une puissance à partir de 24 kW pouvant aller jusqu’à 350 kW, voire plus, des bornes de 500 et 600 kW par exemple sont de plus en plus disponibles. Elles utilisent des connecteurs standardisés de type CCS (Combined Charging System) et requièrent plus d’espace pour l’installation en raison des systèmes de refroidissement et de sécurité nécessaires. La maintenance est plus importante, incluant la vérification régulière du système, les changements de filtres et la surveillance des câbles. En contrepartie, certaines bornes rapides permettent une recharge partielle en moins d’une heure, selon la capacité du camion et de la borne.

Choisir les options de recharge adaptées à ses trajets électrifiables

Pour plusieurs transporteurs, il est déjà possible d’électrifier une partie de leur flotte en misant uniquement sur des trajets compatibles avec une recharge sur leur propre site, sans dépendre d’une recharge publique en cours de route. Dans ces cas, une recharge de niveau 3 limitée à 50 kW ou même 24 kW peut souvent répondre aux besoins énergétiques, à condition que les véhicules aient suffisamment de temps d’arrêt entre deux quarts de travail.

Le temps de recharge dépend directement de la capacité de la batterie du camion et de la puissance du chargeur. Par exemple, une batterie de 550 kWh (450 kWh utilisables, offrant une autonomie de 150 à 300 km selon le contexte) nécessitera environ 9 à 10 heures pour une recharge complète sur une borne de niveau 3 de 50 kW, ce qu’une recharge de nuit au dépôt permet amplement. À l’autre extrême, un camion peut souvent recharger sa batterie en 90 minute à 80% de charge avec un chargeur très rapide (plus de 300 kW). Il est donc essentiel d’analyser les trajets réellement électrifiables dans vos opérations actuelles : quelle distance parcourue chaque jour, combien d’heures d’immobilisation entre deux quarts, si le retour au site est systématique et si les camions effectuent plusieurs trajets par jour.

Les situations nécessitant une recharge plus rapide sont par exemple celles des camions parcourant plus de 200 km par jour avec peu de marge de recharge nocturne, des véhicules utilisés pour des quarts successifs ou devant être rapidement remis en service, des cas où le stationnement se fait hors site, ou des situations imprévues nécessitant une recharge partielle rapide. Dans ces cas, une recharge rapide de niveau 3 plus puissante que 50 kW s’avère nécessaire pour ajouter de la redondance opérationnelle, optimiser l’utilisation de la flotte avec une borne partagée entre plusieurs véhicules, ou éviter d’installer une borne dédiée par véhicule.

Par exemple, chez GLS, l’infrastructure de recharge a été pensée pour maximiser la disponibilité des véhicules chaque matin et les camions déjà électrifiés font des trajets pouvant se limiter à des bornes de puissance modeste.

« Nous avons un total de 50 bornes de recharge, un mélange de bornes de niveau 2, majoritairement des 19,2 kW par connecteur, et de bornes de niveau 3 entre 50 et 60 kW par connecteur. Nous privilégions les bornes doubles qui offrent deux connecteurs pour la recharge. » La planification est basée sur une analyse fine des usages réels : « Nous avons analysé nos données d’exploitation – distances quotidiennes, types de trajets, conditions climatiques – ainsi que les caractéristiques techniques de nos camions et de ceux de nos courtiers. Cela nous a permis d’évaluer l’énergie requise et le temps de recharge nécessaire, puis de planifier l’installation sur l’ensemble de nos sites au Québec. »

Pics et appels de puissance

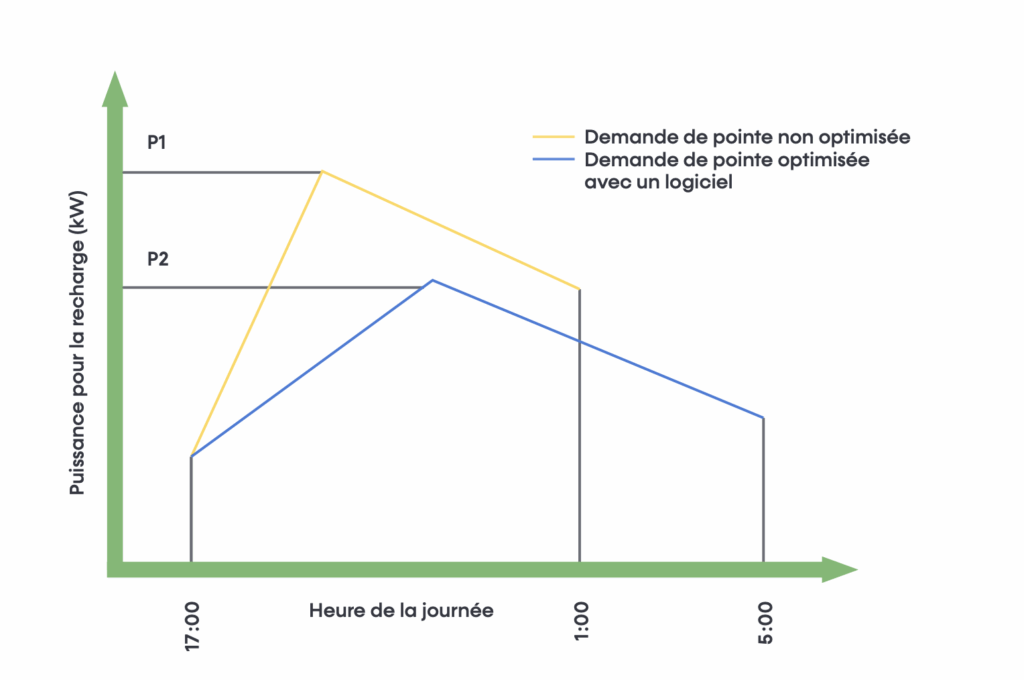

L’un des pièges les plus coûteux dans l’électrification d’une flotte est lié aux pics de puissance. Contrairement à la consommation d’énergie (mesurée en kWh), qui dépend du volume d’électricité utilisé, la demande de puissance (kW) représente le niveau maximal appelé sur le réseau à un moment donné. Or, la facture d’électricité au Québec comprend une portion fixe liée à cette puissance de pointe : plus le pic est élevé, plus la facture grimpe.

Concrètement, faire fonctionner simultanément plusieurs bornes rapides ou opter pour des puissances plus élevées qu’exigé peut rapidement doubler, voire tripler les coûts d’électricité. Lors de simulations menées par l’Institut du véhicule innovant (IVI), on a observé que passer d’une infrastructure de 50 kW à 150 kW pouvait plus que doubler la facture d’exploitation d’un seul camion électrique.

La bonne nouvelle : ces coûts peuvent être maîtrisés. Pour éviter les surcoûts liés aux appels de puissance, il est recommandé de :

- Planifier les horaires de recharge afin d’éviter que tous les camions ne se branchent en même temps ;

- Recourir à un logiciel de gestion intelligente qui répartit la recharge sur plusieurs heures disponibles ;

- Dimensionner les bornes en fonction des besoins réels, plutôt que de viser systématiquement la puissance maximale ;

- Intégrer une stratégie de redondance (bornes de secours plus petites, recharge séquentielle, bornes mobiles), ce qui permet d’assurer la continuité des opérations sans provoquer de surcharges.

Comme le rappelle Jean-François Brossard de Location Brossard :

« La question des appels de puissance est centrale. Si vous ne l’anticipez pas dès le départ, vous risquez de payer très cher inutilement. Cela vaut vraiment la peine de bien organiser votre recharge afin de limiter les appels de puissance. »

Comment choisir des bornes adaptées aux besoins de demain

Installer ses premières bornes de recharge représente plus qu’un simple branchement : c’est une occasion stratégique de préparer l’avenir. Même si l’électrification commence avec un nombre limité de véhicules, il est fortement recommandé de planifier dès le départ une infrastructure évolutive. Les décisions prises aujourd’hui, notamment en matière de travaux électriques, auront un impact direct sur la capacité d’expansion future.

En prévoyant dès le début du projet un système capable de soutenir l’ajout progressif de bornes, on évite de refaire des travaux coûteux plus tard. Cette planification à moyen et long terme permet aussi de maximiser les subventions actuelles, qui pourraient être moins avantageuses dans les années à venir, de réduire les coûts globaux en regroupant les interventions électriques dès le départ, et de faciliter l’intégration future de nouveaux camions électriques sans limiter les choix à venir.

Mélanie Camara chez GLS insiste sur l’importance d’une approche évolutive :

« Nous suivons de près l’évolution du marché et adaptons progressivement notre infrastructure pour rester en phase avec la croissance de notre flotte et le développement du réseau public. Notre approche reste flexible afin de pouvoir intégrer les innovations et répondre aux besoins futurs. »

À retenir :

Le bon choix de borne dépend d’abord des trajets qu’on peut électrifier dès aujourd’hui, en fonction des temps d’arrêt disponibles et de la configuration logistique réelle. Il est donc essentiel d’analyser les parcours en amont pour dimensionner correctement l’infrastructure de recharge.

Et bientôt… le MCS?

Le standard CCS (Combined Charging System) est celui qu’on retrouve actuellement sur la majorité des bornes rapides pour camions, allant de 100 à 300 kW. Mais l’avenir pointe déjà vers une nouvelle technologie : le Megawatt Charging System (MCS). Ce standard de recharge ultra-rapide, conçu pour les véhicules lourds, permettra d’atteindre des puissances allant jusqu’à 1000 kW (1 MW).

Concrètement, cela signifie qu’un camion pourrait être rechargé en 30 à 45 minutes, voire aussi peu que 20 minutes selon les conditions. Une solution prometteuse pour les trajets longue distance… à garder à l’œil dans la planification de vos futures opérations.

Le programme Recharge+ de Propulsion Québec[2]

Le programme Recharge+, mis sur pied par Propulsion Québec grâce au financement de Ressources naturelles Canada, vise à faciliter l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Il s’adresse aux membres et grands partenaires du secteur privé de la grappe des transports électriques, ainsi qu’aux collaborateurs du secteur public québécois (municipalités, institutions publiques, sociétés d’État).

Recharge+ permet de financer jusqu’à 50 % des coûts admissibles pour l’achat et l’installation de bornes de niveau 2 ou bornes rapides (BRCC). Le programme encourage une planification stratégique des infrastructures afin d’assurer la croissance des parcs de véhicules électriques, tout en maximisant les subventions disponibles à court terme. Une procédure par étapes (avis d’intérêt, préqualification, signature d’entente, exécution des travaux et réclamation) permet d’encadrer les projets et de garantir leur conformité. Recharge+ est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.

« Nous avons eu la chance de bénéficier du programme Recharge+ pour la réalisation de ce projet. Cette subvention nous a permis de rendre le projet plus abordable et d’avancer rapidement. Je recommande aux opérateurs d’analyser tous les programmes disponibles, certains étant cumulables et pouvant couvrir jusqu’à 75 % du coût total. Cela fait une énorme différence ! Mon conseil : profitez-en tant que les aides sont disponibles et lancez-vous rapidement. » souligne Mélanie Camara chez GLS.

« Grâce aux fonds fédéraux du programme Recharge+, nous avons pu aider une soixantaine de bénéficiaires pour l’installation de plus de 800 bornes au Québec jusqu’à maintenant. L’impact de ce financement est significatif pour initier et continuer la transition au sein de notre écosystème, et ce tant pour les besoins propres aux organisations (milieu de travail et parc de véhicules) que pour l’accès au public. » affirme Sara Pellerin, directrice, Programmes et Services aux membres par intérim chez Propulsion Québec.

Logiciels de gestion de la recharge

L’utilisation d’un logiciel de gestion de la recharge devient particulièrement pertinente dès qu’on gère un parc de trois camions électriques ou plus. Ces systèmes permettent d’optimiser la recharge des véhicules en temps réel et de réduire les coûts associés à la demande de puissance sur la facture d’électricité tout en s’assurant que les véhicules soient toujours prêts pour accomplir leurs opérations.

Concrètement, ces logiciels contrôlent automatiquement la recharge des camions pour éviter que plusieurs véhicules ne se rechargent simultanément, minimisant ainsi les pics de consommation. Cela se traduit directement par des économies sur les frais d’électricité, particulièrement au Québec où la facture comprend l’énergie consommée (en kWh) et la demande de puissance de pointe (en kW), qui s’applique dès que la puissance dépasse 50 kW — un seuil vite atteint avec plusieurs bornes de niveau 3. Certains logiciels, tels que celui de Polara, inclus de l’intelligence artificielle afin d’optimiser l’ensemble des paramètres d’utilisation et de recharge et tirer le meilleur de l’infrastructure en place à moindre coût.

Par exemple, si un camion doit être rechargé pendant 8 heures mais reste stationné 12 heures, le logiciel peut répartir la recharge sur la période disponible, réduisant ainsi les frais liés à la demande de puissance. Ces systèmes permettent aussi de suivre l’état de charge à distance grâce à des interfaces connectées, de recevoir des alertes en cas de problème technique ou de coupure, et d’optimiser les cycles de préchauffage hivernaux en cascade pour alléger la charge électrique nocturne.

Il est essentiel de s’assurer que le logiciel choisi soit compatible avec toutes les bornes du site, peu importe leur fabricant. Certains logiciels offrent des fonctionnalités complémentaires particulièrement utiles : intégration avec les systèmes de télémétrie ou les logiciels de gestion de flotte, programmation des horaires selon les plages tarifaires, historique de recharge et rapports automatisés, gestion centralisée multisite, et surveillance à distance avec diagnostic en temps réel.

Pour optimiser la recharge, GLS utilise le système de gestion AXSO, filiale d’Hydro-Québec.

« Ce système mesure et répartit la puissance en temps réel entre les différentes bornes connectées, ce qui nous permet d’éviter les pics de puissance et de maîtriser nos coûts d’électricité. Il offre aussi une visibilité accrue sur l’utilisation des bornes et facilite la gestion globale de notre infrastructure. » explique Mélanie Camara.

[3]

La mutualisation de votre infrastructure offre également une souplesse supplémentaire, notamment en phase de transition, lorsque votre capacité de charge dépasse vos besoins opérationnels. C’est par exemple possible avec la solution de Foresta implantée par le transporteur Nationex, et qui permet justement de mettre à disposition tout ou partie de votre infrastructure, de la rendre visible au grand public ou de la réserver pour un partenaire, selon les plages horaires que vous définissez et au tarif que vous souhaitez.

Résilience énergétique

La question de la résilience énergétique est au cœur des préoccupations pour les entreprises qui amorcent un virage vers l’électrification. Jean-François Brossard, directeur des technologies et innovations énergétiques chez Location Brossard, observe que cette dimension ne peut être ignorée lorsqu’il est question de recharge de véhicules lourds.

« Nous avons une génératrice sur le site, mais elle n’alimente pas les bornes de recharge. Comme il s’agit de bornes rapides de niveau 3, il faudrait une génératrice beaucoup trop puissante pour les supporter », explique-t-il.

Plutôt que d’investir dans une infrastructure de secours surdimensionnée, l’entreprise a misé sur une stratégie de redondance intégrée à son offre.

« Dans nos contrats avec les clients, nous précisons que le loueur n’est pas responsable en cas de panne d’électricité. Par contre, nous avons prévu des bornes de secours. Pour nos trois grandes bornes de niveau 3, nous avons ajouté deux bornes plus petites du même niveau. Si l’une des principales tombe en panne, le véhicule peut être redirigé vers une borne de secours. » Une solution à la fois pragmatique et économique, selon lui : « Ces bornes de secours coûtent relativement peu cher comparé à nos installations principales, donc l’investissement en valait la peine. »

Au-delà du site d’opération, la question de la résilience se pose aussi sur la route. Bien que l’offre demeure limitée au Canada, certains services de recharge mobile sur la route commencent à émerger.

« Il existe des compagnies qui disposent de camions, comme des Ford Transit, équipés de blocs-batteries. En cas de panne sur la route, ils peuvent brancher un véhicule électrique pour le recharger pendant une à deux heures, juste assez pour atteindre une borne fixe », illustre-t-il.

Les bornes mobiles représentent également une solution intéressante pour certaines situations.

« Ce sont des bornes de 50 kW que l’on peut déplacer d’un site à l’autre. Elles sont suffisantes pour fournir un apport temporaire d’énergie. » En plus de leur flexibilité, elles permettent une meilleure gestion de la puissance appelée au réseau. « Avec une borne mobile de 50 kW, on évite de dépasser les seuils à partir desquels Hydro-Québec facture des pénalités de puissance. C’est un avantage non négligeable. »

« Nous travaillons avec un excellent partenaire pour le service sur nos bornes. Le choix de l’équipement est stratégique : il faut s’assurer qu’une réparation puisse être faite rapidement. Nous avons aussi installé des bornes rapides sur presque tous nos sites, offrant une option de recharge rapide en cas de dysfonctionnement d’une borne principale. » affirme Mélanie Camara de GLS.

Crédits carbone : une source de revenus pour vos bornes de recharge

Peu le savent, mais les bornes de recharge pour véhicules électriques permettent de générer des revenus intéressants pour les entreprises qui les possèdent. Grâce au Règlement sur les combustibles propres (RCP) mis en place par le gouvernement fédéral, il est désormais possible de générer des crédits carbone en fournissant de l’électricité pour la recharge de véhicules électriques.

Ce règlement impose aux producteurs et importateurs de carburants fossiles de réduire progressivement l’intensité carbone de leurs produits. Pour y parvenir, ils doivent se procurer des unités de conformité, équivalentes à une tonne de CO₂e évitée sur l’ensemble du cycle de vie d’un carburant. Une des façons de générer ces unités consiste précisément à offrir des services de recharge électrique.

Jean-François Brossard, directeur des technologies et innovations énergétiques chez Location Brossard, confirme le potentiel de revenus, tout en soulignant la complexité du système.

« Les crédits carbone, c’est compliqué. Si tu essaies de gérer ça seul, tu ne feras pas vraiment d’argent. C’est un marché d’acheteurs et de vendeurs, une forme de bourse. » Il recommande de passer par un regroupement, afin de maximiser la valeur des crédits générés : « Les acheteurs veulent de gros volumes, pas plusieurs petites transactions. »

C’est d’ailleurs l’approche choisie par Location Brossard, qui collabore avec Polara et sa plateforme Cléo pour regrouper ses crédits avec ceux d’autres entreprises.

« Cléo rassemble les crédits générés par Location Brossard et d’autres compagnies, puis les présente en bloc sur le marché. Ce regroupement offre un pouvoir de vente beaucoup plus intéressant que si chaque entreprise agissait de manière isolée. »

Les retombées économiques ne sont pas négligeables. « Ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers de dollars », affirme M. Brossard. Il précise toutefois que seul le propriétaire des bornes a droit à ces crédits, et non les utilisateurs qui y rechargent leurs véhicules. Consciente de l’attrait que représente cet avantage, Location Brossard prévoit d’en faire bénéficier ses clients dès l’an prochain : « On va commencer à redistribuer une partie de ces revenus. C’est un facteur d’attraction pour l’industrie. »

Chez GLS, Mélanie Camara mentionne que l’entreprise vient tout juste de terminer son premier processus pour recevoir des crédits carbone et qu’elle collabore avec une entreprise spécialisée afin d’en maximiser la valeur.

Plusieurs organisations membres de Propulsion Québec permettent de faciliter aux entreprises propriétaires de bornes de recharge de bénéficier de cette initiative gouvernementale comme la Plateforme RCP, Swtch, Papillons Infrastructure ou Polara.

Installation des bornes de recharge : à quoi s’attendre

L’installation de bornes de recharge exige une planification rigoureuse et une coordination étroite avec plusieurs parties prenantes. Jean-François Brossard raconte les défis rencontrés par son équipe lors de leurs premières démarches.

« Nous avons voulu tout gérer nous-mêmes. On s’est lancés en achetant trois bornes rapides de 350 kilowatts. »

Cette approche s’est vite heurtée à plusieurs obstacles. « On a eu des difficultés avec Hydro-Québec pour le branchement, puis avec la Ville, qui a refusé notre plan d’ingénierie. Et sur le plan financier, on a réalisé que des bornes de 350 kW peuvent représenter un investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars, pas 10 000 $. En plus, nos véhicules ne peuvent même pas charger à cette puissance — leur limite est de 270 kW. Alors, pourquoi investir dans une borne plus puissante que nécessaire ? »

C’est à ce moment que l’entreprise a pu compter sur l’expertise de Polara.

« Cléo nous a véritablement accompagnés dans le processus. Ils ont supervisé l’ensemble du projet, posé les bonnes questions, formulé d’excellentes recommandations et surtout, facilité notre raccordement avec Hydro-Québec. Leur connaissance des bons interlocuteurs a permis d’accélérer les démarches de façon remarquable. »

« Nous collaborons avec des spécialistes de l’installation, ce qui simplifie beaucoup le processus. Le principal défi reste les délais de raccordement : il faut déposer ses demandes le plus tôt possible. » souligne de son côté Mélanie Camara de GLS.

Questions à poser à vos fournisseurs d’équipements et de services de recharge

Avant de choisir vos bornes et vos fournisseurs, plusieurs questions essentielles méritent d’être posées.

-

D’abord, quels sont les délais de livraison et d’installation du matériel ?

L’arrivée des camions électriques et la mise en service des bornes doivent être parfaitement synchronisées pour éviter tout retard opérationnel, ou à tout le moins les infrastructures de recharge doivent être installées avant l’arrivée des camions.

-

Ensuite, le logiciel de gestion de recharge est-il compatible avec tous les fabricants de bornes ?

À long terme, votre flotte pourrait être équipée de bornes provenant de fournisseurs variés. Il est essentiel que le logiciel soit interopérable pour éviter d’être limité dans vos futurs choix.

-

Prend-il en charge les demandes de subvention, offre-t-il un soutien à la planification électrique et logistique, aide-t-il à la rédaction des appels d’offres ou à l’analyse des soumissions ?

L’accompagnement offert par le fournisseur, vous pouvez en choisir un qui offre un service clé en main et qui travaille avec différents manufacturiers de bornes, mérite également d’être détaillé.

-

Le fournisseur prévoit-il un plan de secours, un temps de réponse rapide, ou des solutions comme l’ajout de génératrice, des circuits séparés ou des bornes prioritaires ?

La question de la redondance électrique est cruciale. En cas de panne ou de défaillance, les livraisons du lendemain peuvent être compromises.

-

Il faut aussi clarifier les frais d’opération liés au logiciel si le nombre de camions évolue.

Certains logiciels facturent des frais variables selon le nombre de véhicules connectés ou les fonctions utilisées. Enfin, vérifiez la compatibilité du système avec vos équipements informatiques actuels pour éviter des mises à niveau imprévues.

« Lors du choix des fournisseurs, nous nous assurons que le logiciel de gestion soit compatible avec toutes nos bornes et que le support inclut la planification, les demandes de subventions et un service rapide en cas de panne. » explique Mélanie Camara chez GLS.

Recharge sur la route : une réalité à planifier dès maintenant

Au Québec, le réseau public de recharge pour les camions lourds est encore en construction, mais les progrès sont notables. D’ici trois à cinq ans, plusieurs corridors logistiques majeurs, notamment les autoroutes 20 et 40 entre Montréal et Québec, seront couverts par des sites de recharge conçus exclusivement pour les véhicules commerciaux. Ce développement représente une avancée significative pour l’électrification du transport de marchandises.

Martin Archambault, délégué principal – Développement des affaires, Direction Offres Énergie et Mobilité chez Hydro-Québec, précise que ces sites ont été pensés dès le départ pour répondre aux besoins spécifiques des opérateurs de véhicules lourds.

« Les sites pour camions sont conçus spécifiquement pour eux : bornes réservées, connecteurs CCS, accès 24/7, et espaces adaptés aux manœuvres de véhicules lourds. On pense dès le départ aux réalités du transport de marchandises », souligne-t-il.

Le Circuit électrique, propulsé par Hydro-Québec, a déjà mis en service trois sites de recharge accessibles en tout temps pour les véhicules de classe 4 et plus. En 2025, cinq nouveaux sites s’ajouteront, avec un rythme de déploiement prévu de cinq à dix installations supplémentaires par année. Les bornes utilisées offrent des puissances allant de 180 à 350 kW et sont munies de connecteurs CCS, assurant une compatibilité avec la majorité des camions électriques actuellement sur le marché. Par ailleurs, des tests sont prévus dès l’été 2026 pour intégrer le futur standard MCS (Megawatt Charging System), notamment sur la Rive-Nord de Montréal.

Bien que la majorité des recharges continuera, à court terme, de se faire sur les sites privés des opérateurs, il est essentiel d’intégrer le réseau public en développement dans la planification stratégique des flottes. Pour les entreprises qui effectuent des trajets récurrents entre des pôles éloignés, ces bornes publiques pourraient rapidement devenir indispensables. Pour d’autres, elles offriront une solution de rechange en cas d’imprévus, ou de redondance en cas de panne — une véritable police d’assurance pour la continuité des opérations. À moyen terme, ce maillage du territoire permettra surtout de rendre possible l’électrification de parcours qui, jusqu’ici, semblaient hors de portée. Il n’en demeure pas moins que la recharge sur des sites privés, au dépôt ou chez des clients par exemple, sont à privilégier, cette recharge revenant moins cher que la recharge publique.

« Le réseau public de recharge pour camions lourds va devenir un atout important. Même si aujourd’hui notre priorité est la recharge sur nos sites, nous intégrons le réseau en développement dans notre planification pour élargir nos possibilités. » estime Mélanie Camara.

Achat ou location de bornes de recharge : un choix stratégique

Le mode d’acquisition des bornes de recharge est une décision clé qui doit être évaluée en fonction du modèle d’affaires et des priorités de chaque entreprise.

Chez GLS, le choix s’est porté sur l’achat afin de conserver une pleine maîtrise de l’infrastructure.

« Nous avons privilégié l’achat de nos bornes pour en avoir le contrôle total, mais chaque entreprise doit évaluer selon son modèle d’affaires, souligne Mélanie Camara, directrice environnement et développement durable. L’important est de considérer les coûts d’entretien, la flexibilité et la rapidité d’évolution des technologies. »

À l’inverse, Location Brossard a opté pour la location de bornes Polara/Cléo, une option jugée plus cohérente avec leur cœur d’activité – la location de véhicules.

« Cette formule nous permet de bénéficier de services intégrés tout en transférant une partie des risques techniques au fournisseur, explique Jean-François Brossard, directeur des technologies et innovations énergétiques. Elle favorise aussi la flexibilité opérationnelle et limite les investissements initiaux ainsi que les responsabilités liées à l’entretien des équipements. »

Bien planifier son infrastructure de recharge : les essentiels

Prenez le temps de bien comprendre vos besoins réels.

Avant de choisir et d’installer vos bornes, prenez le temps de bien comprendre vos besoins réels. Analysez vos trajets, vos temps d’arrêt, vos quarts de travail : ces données détermineront la puissance et le nombre de bornes nécessaires, sans surdimensionner inutilement vos installations.

Adoptez une approche graduelle.

Inutile d’investir massivement dès le départ : la technologie évolue vite, mieux vaut commencer petit, tester, s’adapter et croître ensuite. L’accompagnement par des experts en transition énergétique ou en génie-conseil peut vous éviter bien des erreurs coûteuses, notamment sur la capacité électrique disponible, les impacts sur votre facture ou le choix entre location et achat.

C’est l’approche privilégiée par GLS, qui a planifié l’achat de ses bornes en pensant à la fois aux besoins actuels et à la croissance future.

« Pour bien planifier son infrastructure, il faut penser à la croissance future tout en répondant aux besoins actuels. Restez flexible, collaborez avec des experts et planifiez vos sites et votre capacité électrique dès le départ : cela vous fera gagner du temps et de l’argent », souligne Mélanie Camara, directrice environnement et développement durable.

Pensez aussi à long terme.

En prévoyant dès aujourd’hui vos besoins futurs, vous maximiserez les subventions disponibles et réduirez les frais liés à d’éventuels ajustements. N’oubliez pas d’intégrer la recharge sur route à votre stratégie : le réseau public est en pleine expansion et peut vous offrir de nouvelles possibilités.

Comme le rappelle Jean-François Brossard, de Location Brossard : « Un projet bien pensé aujourd’hui, c’est une transition plus simple et moins coûteuse demain. »

Sources :

[1] Guide de recharge pour parcs de véhicules électriques – Institut du véhicule innovant (IVI), Hydro-Québec, 2022

[2] Programme Recharge+ – Propulsion Québec

[3] Guide Transporteur + – Propulsion Québec, 2022

Poursuivre la lecture sur le sujet

Corridor de camions 100% électriques Québec – Toronto

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ ET DE FAISABILITÉ Cette étude, réalisée par Propulsion Québec, en partenariat avec WSP et plusieurs partenaires publics et privés, vise à évaluer la faisabilité technique, opérationnelle et stratégique d’un corridor de recharge permettant à des camions moyens et lourds 100 % électriques d’effectuer des trajets longue distance entre Québec et Toronto. Ce corridor constitue […]

Lire la suite

Étude de cas : l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur des transports zéro émission

Comment l’intelligence artificielle transforme et optimise les actions des entreprises ? L’intelligence artificielle transforme progressivement les secteurs du transport, de la mobilité et de l’industrie en offrant de nouveaux leviers d’optimisation, de prévision et d’aide à la décision. Face à des systèmes de plus en plus complexes, à l’augmentation des volumes de données et à […]

Lire la suite

Révision de la norme VZE : Propulsion Québec demande de la prévisibilité et de l’ambition

Montréal, le 26 septembre 2025 — Propulsion Québec, la grappe des transports zéro émission, prend acte de la volonté du gouvernement du Québec d’ajuster les cibles d’électrification afin de tenir compte d’un contexte économique et géopolitique plus fragile. « Bien que déçus de ce recul, nous reconnaissons qu’une certaine flexibilité puisse être nécessaire, notamment face aux tensions […]

Lire la suite

Annuaire des fournisseurs locaux de pièces et composantes

Mise en relation acheteurs et fournisseurs Le secteur manufacturier, en particulier celui des véhicules zéro émission, des infrastructures de recharge et des batteries, représente une opportunité stratégique de développement économique et une voie essentielle pour le Québec, tant sur le plan économique qu’écologique. Il est donc primordial de renforcer les partenariats entre donneurs d’ordres et […]

Lire la suite

Guide du camionnage électrique

Accompagner l’électrification de votre flotte de camions moyens et lourds pour le transport de marchandises Le transport de marchandises joue un rôle essentiel, mais reste une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Face aux enjeux environnementaux, l’adoption de véhicules électriques s’avère essentielle pour réduire les émissions de GES, notamment de ce secteur. […]

Lire la suite

Impulsion 2025 : le grand rendez-vous de l’électrification des transports est lancé !

SOMMET INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ÉLECTRIQUES ET INTELLIGENTS Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports électriques et intelligents, donne aujourd’hui le coup d’envoi d’Impulsion 2025, le plus grand sommet international dédié aux transports zéro émission au Canada. Co-présenté par Hydro-Québec et le Groupe Volvo et rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, cet […]

Lire la suite

Le Québec garde le cap sur l’électrification des transports et sa filière batterie, mais la reconduction de programmes phares demeure attendue

BUDGET 2025-2026 DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Propulsion Québec salue les mesures annoncées aujourd’hui par le ministre des Finances, M. Éric Girard, pour appuyer les entreprises en cette période d’incertitude économique et de tensions géopolitiques avec notre principal partenaire commercial, particulièrement celles qui soutiennent la compétitivité des entreprises, l’innovation et la commercialisation. « L’industrie des transports terrestres zéro émission […]

Lire la suite

Pôle de livraison zéro émission

Le projet de pôles de livraison zéro émission a comme objectif principal de décarboner la livraison du dernier kilomètre dans les zones denses en livraisons de Montréal. La livraison du dernier kilomètre, aussi appelée livraison urbaine, est l’une des étapes les plus polluantes de la livraison de vos colis. En intégrant un point de chute, […]

Lire la suite

Projet-pilote de véhicule minier électrique

Mise en contexte Le projet, lancé le 19 février 2020, vise à valider la viabilité des camions lourds électriques pour l’exploitation d’une mine à ciel ouvert. Un consortium de partenaires a collaboré à l’électrification d’un camion Western Star 6900 XD, spécialement adapté aux besoins miniers. Un chargeur dédié a été développé pour recharger le véhicule, […]

Lire la suite

Sécuriser les approvisionnements en énergie propre pour les secteurs stratégiques et favoriser l’efficacité énergétique

AVENIR ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC — PROJET DE LOI 69 Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports électriques et intelligents (TEI), soumet au gouvernement québécois son mémoire dans le cadre des consultations particulières portant sur le projet de loi n° 69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives. « Le secteur des transports […]

Lire la suite